La ocurrencia en días pasados de un “medican” en las cercanías de Grecia ha sido objeto de un amplio debate por diversas causas en las redes sociales. Por una parte se discutía si la denominación anglosajona ”medicane” (med+hurricane), se puede castellanizar y utilizar “medican” directamente en un proceso parecido al que ocurrió con la denominación “dana”, o debe quedarse en inglés y pronunciarse en inglés. Otro punto de debate fue el relacionado con el “bautizo” de este medican que llegó a recibir tres o cuatro nombres distintos provenientes de diversas instituciones más o menos meteorológicas. Una cuestión que, como en el caso de las borrascas extratropicales, debería normalizarse por parte de la Organización Meteorológica Mundial o al menos en el contexto europeo por la red de Servicios Meteorológicos EUMETNET.

En cualquier caso, el gran debate ha sido sobre la naturaleza física del fenómeno. Se ha discutido sobre si el medican es un fenómeno “huracán-like” es decir parecido al huracán o ciclón tropical pero sin llegar a serlo, o bien si realmente es una estructura tropical completamente “ortodoxa” que puede llegar a ser una verdadera tormenta tropical o incluso huracán -o ciclón tropical- de clase I o la que le pudiera corresponder. Es decir, aplicar aquello de “si parece un ciclón tropical y actúa como un ciclón tropical es un ciclón tropical”.

Una primera pega que puede objetarse es que la denominación “ciclón tropical” da por hecho que es un fenómeno que sucede solo en los trópicos; sin embargo la propia OMM acepta que son estructuras que pueden formarse en océanos cálidos sin ser necesariamente tropicales. Es verdad que el Mediterráneo no es un océano cálido, pero durante buena parte del año sí puede considerarse como un mar cálido, y cuando no lo es puede recibir la visita de danas que originarían con su núcleo frío inestabilidades convectivas que compensasen una menor temperatura del aire de las capas bajas en contacto con el mar. Cuestión distinta es sí esa inestabilidad es lo suficiente poderosa y duradera como para crear un núcleo cálido bien definido en niveles medios dando lugar a la formación de una estructura "tipo ciclón tropical o huracán” o bien un verdadero ciclón tropical. Otra cosa es que esa evolución pase por distintas fases o se quede parada en una de ellas dando lugar a distintas tipologías de las cuales podría ser que alguna o algunas no llegaran a la estructura final de tipo tropical…y habría entonces que definirla como ciclón subtropical o híbrido…O incluso es posible que hubiera alguna subclasificación más.

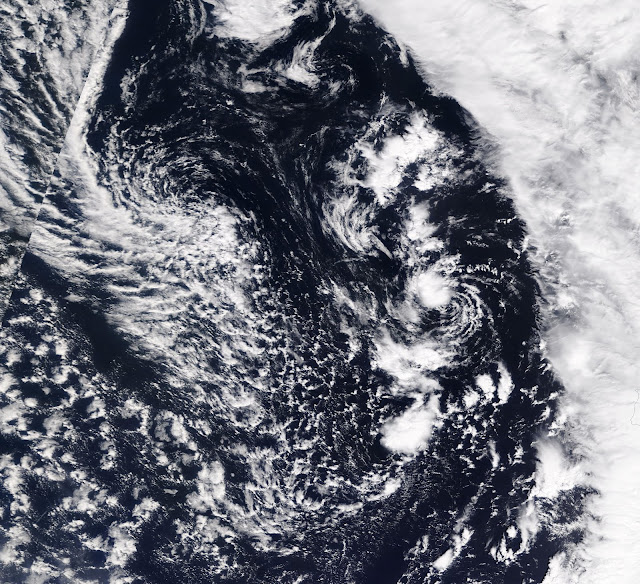

Medican Quendresa, noviembre de 2014 (MODIS/ NASA)Medicane Numa de noviembre de 2018 (MODIS/NOAA)

Otro punto muy debatido es que el inicio de un ciclón tropical y de un medican suelen ser bastante distintos. En algunos casos no es así ya que unos y otros pueden comenzar su desarrollo en el seno de una dana o de una borrasca fría (el que fuera una u otra daría también a un debate interesante), pero es verdad que el medican necesita ese entorno estacionario o semiestacionario para poder desarrollarse mientras una estructura tropical típica puede nacer también en el seno de una onda del este en débil movimiento sobre el océano.

No voy a seguir con estas disquisiciones porque no soy ningún experto en el tema y aunque me inclino por el planteamiento de “si parece…y actúa como….es…” no estoy capacitado para dar una respuesta taxativa a algo que es objeto de un largo y continuado debate entre especialistas. Lo que intento básicamente es llamar la atención sobre la necesidad de avanzar mucho más, tanto en el terreno científico como operativo, en este tema de los medicanes, y más aún en el contexto del cambio climático en el área mediterránea cuyas consecuencias permanecen aún poco claras. Para ello en absoluto se parte de cero porque ya hay un rico y largo trabajo previo desarrollado por diversas instituciones mediterráneas. Así, en el contexto español cabe destacar las continuadas investigaciones del Grupo de Meteorología de la Universitat de les Illes Balears y de la Delegación de AEMET en Baleares donde mi querido colega y amigo Agustí Jansà, junto con un excelente grupo de meteorólogos, fue pionero y sigue siendo una referencia básica en la investigación de la meteorología mediterránea y en su aplicación operativa.

En cualquier caso creo que conviene ya ampliar más el interés y la dedicación por estas cuestiones con mayor disponibilidad de recursos de todo tipo en una acción coordinada internacional que contemple tanto la investigación de estas estructuras como su aplicación práctica en el ámbito de la predicción y vigilancia europea de los fenómenos meteorológicos adversos. ¿No sería un gran proyecto para el programa Copérnicus ahora tan estrechamente unido al Centro Europeo de Predicción a Medio Plazo?