Hace unos días "El País" publicó un artículo muy interesante titulado "Incendios como bombas atómicas" firmado por Marc Castellnou y Alejandro García, ambos ingenieros de montes, en el que se hacían una serie de consideraciones y reflexiones sobre las causas y el control de los denominados "megaincendios" o "incendios de sexta generación" en los que la extensión de la superficie quemada es muy grande y en los que, además, el fuego se propaga con una rapidez inusitada originando un gran número de víctimas que son sorprendidas casi instantáneamente, incluso a bastante distancia del núcleo principal.

El artículo apunta a la gran acumulación de material inflamable en los montes y a las condiciones ambientales creadas por el cambio climático como causas fundamentales de estos "megaincendios" y establece algunas pautas y recomendaciones para la adecuada prevención y gestión de este tipo de situaciones. En cualquier caso lo que más me ha llamado la atención son algunas ideas sobre la dinámica del incendio y en las que me parece oportuno profundizar un poco más.

Exponen los autores que la gran cantidad de material inflamable y las tremendamente adecuadas condiciones para su combustión crea, una vez iniciado el fuego, una columna ascendente que, en condiciones atmosféricas adecuadas, puede alcanzar gran altura -hasta 15 km en el caso de los de Portugal del pasado año- que genera, no ya un pirocúmulo, sino lo que se denomina ya un "pirocumulonímbo".

|

| "Pirocumulonímbo" (Foto: Eric Neitzel/Wikimedia) |

Añaden que cuando disminuye la alimentación de la columna, la gran nube puede colapsar y su desplome puede originar una especie de "downburst" que puede propagar el incendio a bastante distancia como un fuego que cae súbitamente desde el cielo o llega lateralmente con inusitada rapidez. Ello justificaría esas imágenes de personas y animales calcinados de forma súbita en su huida del foco principal. Incluso en algunos otros artículos se afirma que el propio pirocumulonímbo puede desarrollar actividad eléctrica con rayos a tierra que pueden dar lugar a nuevos focos de ignición.

En el contexto de esa gran columna ascendente se me ocurre otra posibilidad más, relacionada con la evolución que podría darse si, además, existieran vientos moderados o fuertes en los niveles medios o altos de la troposfera. En el caso de que fuera así, la columna ascendente podría propagarse más aún en la dirección de esos vientos y dar lugar a que el desplome pueda tener lugar a más distancia aún del incendio principal. Además, es posible que pudiera crearse una marcada cizalladura vertical entre el viento en capas bajas -muchas veces generado por el propio incendio- y el existente en capas superiores. Podrían darse de este modo las condiciones necesarias para la producción de "tornados de fuego" (como han relatado muchos supervivientes de este tipo de incendios), que pueden originar propagaciones aún más súbitas y violentas.

En este planteamiento de la importancia que podrían tener en los "megaincendios" las condiciones del viento en niveles medios y altos he consultado las topografías de 500 hPa correspondientes a dos días antes, al propio día y al posterior del reciente gran incendio en Grecia. Si no estoy mal informado el incendio se produjo el lunes 23. Pues bien, dos días antes, el sábado 21, una clara dorsal anticiclónica estaba ubicada sobre país favoreciendo el calentamiento de suelo y capas bajas:

|

| Topografía de 500 hPa del sábado 21 de julio (Fuente: ECMWF) |

Cuarenta y ocho horas después, ya el día del incendio, aparece una marcada circulación del suroeste que ayudaría, o desde luego no se opondría, a los fuertes movimientos verticales:

|

| Topografía de 500 hPa del lunes 23 de julio (Fuente: ECMWF) |

Ya el martes 24 la circulación en niveles medios había girado al W/NW y no existían ya facilidades para el ascenso:

|

| Topografía de 500 hPa del martes 24 de julio (Fuente: ECMWF) |

A la vista de todo ello he vuelto a repasar la entrada que dediqué al paso del huracán Ophelia con una trayectoria cercana a Portugal, el día 15 de octubre de 2017 cuando se produjo el impresionante "megaincendio" en el centro y norte de Portugal con un gran número de víctimas atrapadas en sus coches cuando pretendían huir.

La topografía de 500 hPa a las 00 UTC del día 16, pocas horas después de generarse, es ésta:

La topografía de 500 hPa a las 00 UTC del día 16, pocas horas después de generarse, es ésta:

|

| Topografía de 500 hPa del 16 de octubre de 2017 a las 00 UTC (Fuente: ECMWF) |

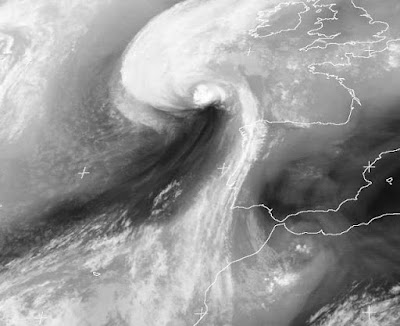

Y ésta es la imagen de satélite de las 21 horas del día 15:

|

| Imagen de METEOSAT en el canal WV en el que se aprecia el paso cercano a la Península Ibérica de "Ophelia" con marcados vientos en niveles medios y con la aparición de unas posibles ondas gravitatorias -que sería interesante investigar -sobre la mitad norte de Portugal y Galicia. |

Como se ve en horas cercanas a la aparición y sobre todo mayor propagación de los fuegos había también una marcado flujo del S/SW sobre zonas de Portugal y de Galicia.

Por tanto, al menos en dos situaciones de "megaincendios" una marcada circulación del SW ha estado presente sobre las zonas en cuestión. Desde luego no soy experto en incendios forestales y quizás todo esto es bien sabido y está trabajado, pero se me ocurre pensar si, además de las condiciones en capas bajas, no habría que prestar más atención a las capas medias y altas y modelar con todo el detalle posible este tipo de situaciones que posiblemente sean de importancia en los denominados "megaincendios" y permita afinar un poco más en predicción y prevención tratando de conocer las posibles zonas afectadas más allá del foco principal.

En cualquier caso, y tal como el artículo apunta, "se hace verdaderamente urgente un cambio de paradigma en la gestión de incendios forestales y la experiencia y el conocimiento científico apuntan a la gestión del paisaje como única alternativa con garantías" Esperemos que el nuevo Gobierno lo incluya entre sus máximas prioridades.

En cualquier caso, y tal como el artículo apunta, "se hace verdaderamente urgente un cambio de paradigma en la gestión de incendios forestales y la experiencia y el conocimiento científico apuntan a la gestión del paisaje como única alternativa con garantías" Esperemos que el nuevo Gobierno lo incluya entre sus máximas prioridades.