Meteorólogo de AEMET durante muchos años, quiero ir plasmando en este blog una visión integradora de la meteorología, la climatología y la predicción. Todo ello me sigue fascinando y atrayendo tanto o mas que cuando empecé mi actividad profesional

15 de diciembre de 2022

Un recorrido por la historia de la meteorología española siguiendo a Francisco Morán

14 de diciembre de 2022

La familia Meteosat: Nuevos horizontes...y algunos recuerdos

10 de diciembre de 2022

"Efrain", el chorro y los ríos atmosféricos

Hoy sábado, diez de diciembre, nos encontramos en un intervalo de “descanso” entre el paso de distintas borrascas atlánticas que -esta vez sí- están regando con bastante generosidad gran parte de las zonas de la Península que se encontraban ya con una muy alarmante escasez de agua. Sin embargo la situación que nos va a afectar a partir de mañana y atribuida de algún modo a la borrasca denominada “Efraín” -por los vientos muy fuertes que va a originar en Azores- presenta algunos rasgos interesantes que conviene señalar.

“Efraín” fue en su origen una depresión subtropical que permaneció casi estacionaria en pleno Atlántico, relativamente cercana al continente americano, y a ella me referí en la anterior entrada del blog. Tal como comentaba allí, hace dos o tres días una vaguada del chorro actuó sobre ella, la puso en movimiento hacia el oeste-noroeste y la llevó a intensificarse. Si bien acabó llevando a cabo una transición extratropical el Centro Nacional de Huracanes (NHC) mantuvo la vigilancia sobre ella porque cabía la posibilidad de que durante un corto espacio de tiempo se convirtiera en una tormenta tropical o subtropical.

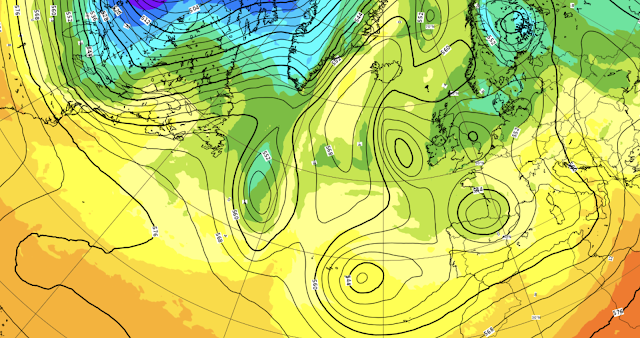

Si ahora contemplamos el mapa de superficie previsto para mediodía de mañana vemos como “Efraín” y sus frentes asociados se sitúan hacia la zona de Azores mientras que la Península Ibérica se ve afectada por una débil y recién nacida borrasca secundaria pero que va a producir precipitaciones abundantes.

¿Por qué se genera esta segunda borrasca? ¿tiene algo que ver con “Efrain”? Desde mi punto de vista, no. Creo que es el resultado de una onda de altura inmersa en el fuerte flujo de un chorro extratropical que a su vez conduce a un río atmosférico hacia la Península Ibérica.

Este es el chorro que nos va a seguir afectando en los próximos días y que va a seguir conduciendo hacia la Península otro o el mismo río atmosférico que dará lugar a precipitaciones abundantes y seguramente sin el concurso de ninguna borrasca cercana en superficie. Sus pequeñas ondas embebidas provocan el ascenso suficiente de la humedad del río para producirlas.

Y es curioso que estas estructuras, al igual que sucedió con otras situaciones muy parecidas, pueden originar también lluvias significativas en las Comunidades de Valencia y de Murcia, algo que rompe el criterio de que con situaciones de Poniente no llueve en estas zonas.

Mapa de precipitación acumulada entre las 06 y 12 UTC de mañana domingo. Lo que me interesa destacar es cómo en esta situación tan clara de Poniente las lluvias, incluso algunas significativas alcanzan amplias zonas del litoral mediterráneo y a Baleares.Por supuesto que hay razones para que ello ocurra pero, en todo caso, estas situaciones de ríos atmosféricos sobre la Península -recordemos por ejemplo la de diciembre de 2019 o aquella "Bárbara" de octubre de 2020- deberían ser más estudiadas y categorizadas dada su importancia para nuestro balance hídrico. Y más ahora que se dispone de la potentísima herramienta de los reanálisis históricos.

5 de diciembre de 2022

Vórtices, lluvias...¿quizás algunas nevadas?

En la última entrada del blog me refería al conjunto de cuatro vórtices atmosféricos que tendrían un protagonismo en la evolución atmosférica de estos días. La emigración de sendas dorsales anticiclónicas hacia latitudes muy septentrionales da lugar a la formación más meridional de vórtices de este tipo e incluso a la aparición de un chorro extratropical -el que consideramos “polar” se sitúa muy al norte- contorneando las citadas dorsales.

En este contexto, veamos cuál es hoy, lunes 5 de diciembre, la evolución de esos vórtices y qué cambios han tenido lugar tomando como base una imagen de esta mañana del canal infrarrojo de Meteosat.

El vórtice "A", una pequeña dana que dio lugar el sábado a algunas nevadas en puntos de la mitad norte peninsular, se ha desplazado ya hacia Centroeuropa.

El "B", una borrasca fría que se formó entre Madeira y Canarias, es la que hoy, ya debilitada, está atravesando la Península con lluvias.

El tercero, "C", una débil borrasca fría que se formó hacia las Islas Británicas, se ha ido desplazando hacia el suroeste quedando en situación casi estacionaria y tiende a desaparecer.

Por su parte, "D", es una pequeña borrasca de reciente formación que, probablemente, acabará uniéndose, o al menos interaccionando con "E", otra borrasca fría más antigua, y serían la o las responsables del próximo episodio de lluvias y vientos que previsiblemente tendremos entre el miércoles y viernes.

Después hay que estar atentos a una interesante evolución de "F" que nos puede afectar de distintas formas. Se trata de una baja subtropical casi estacionaria que puede ser activada por la presencia sobre ella de una vaguada de un chorro. Ello provocaría que efectuara una transición extratropical con una marcada profundización y expansión. Al mismo tiempo ese chorro la conduciría en dirección hacia las Islas Británicas.

Sin embargo los mapas previstos sugieren que, bien inducido por ella o bien en paralelo, -habrá que irlo viendo- podría llegar hasta la Península hacia el domingo o lunes un río de humedad procedente de zonas subtropicales que nos daría en algunas zonas precipitaciones copiosas.

Simulación de imagen del canal de absorción de vapor de agua para el domingo 11 de diciembre. Si ocurriera en la realidad, la gran borrasca sobre el Atlántico sería la evolución del vórtice "F" y la Península se vería afectada por un río de humedad con aire cálido y húmedo.Y aquí entra otra posibilidad de la que ya se está hablando y que todavía hay que tomar con muchas reservas: dado que simultáneamente se va a producir una colada de aire polar bastante frío sobre Europa occidental, podría llegar a ocurrir la confluencia de ambas masas de aire con el remonte del aire tropical/subtropical más cálido y húmedo del río atmosférico sobre el frío y originarse de este modo nevadas en la Península a partir de una determinada altitud. Es algo que el modelo del Centro Europeo viene apuntando desde hace dos o tres días pero con distintas "idas y venidas" entre sus distintas pasadas en cuanto a territorio afectado, dado que es difícil saber todavía con exactitud cuál va a ser la trayectoria definitiva de ambas masas de aire y sobre todo, la mayor o menor profundización hacia el sur del aire polar.

Mapa de geopotencial de 500 hPa y temperatura de 850 hPa previsto por el modelo determinista del Centro Europeo para la madrugada del próximo domingo. Se aprecia un influjo del aire frío sobre el tercio nordeste peninsular y la llegada de aire atlántico más cálido desde el suroeste. En la zona de contacto y remonte del aire cálido sobre el frío podrían aparecer nevadas a partir de una altitud a determinar aunque posiblemente fueran pasajeras. Quedan aún muchos días para ver si esta evolución se va a dar pero la pongo porque el sistema de predicción probabilista no la descarta del todo.En cualquier caso, más allá de que aparezcan o no estas nevadas, creo que la buena noticia es que diciembre está actuando como diciembre, que las lluvias finalmente han llegado y que podrían prolongarse por varios días.

2 de diciembre de 2022

La solución del problema de los cuatro vórtices y las próximas precipitaciones en España

Esta es la situación prevista el modelo del Centro Europeo para la madrugada del domingo, 4 de diciembre. La situación anterior ha colapsado y ha dado lugar a una curiosa estructura multivórtice de compleja predicción en la que, no menos de cuatro danas o borrascas frías, van a intervenir en la evolución meteorológica durante la próxima semana.

29 de noviembre de 2022

Los comunicadores meteorológicos y el Pacto de Valencia: un camino a seguir

Bajo el patrocinio y la organización del canal del televisión valenciano À Punt, los pasados días 17 y 18 de noviembre se celebró en Valencia el Foro Nacional de Meteorología y Cambio Climático al que asistieron los comunicadores meteorológicos de prácticamente todas las televisiones de ámbito estatal y autonómico, divulgadores en redes sociales y representantes de AEMET y ACOMET así como de distintos centros de investigación.

Tanto las comunicaciones presentadas como las dos mesas redondas que se celebraron fueron de gran interés y permitieron profundizar sobre cómo avanzar adecuadamente en la mejora de la comunicación del cambio climático, de sus impactos y de las medidas de adecuación y mitigación. Todo ello puede encontrarse en este enlace y desde luego no cabe sino felicitar a los organizadores por lo conseguido.

En el Foro participaron los comunicadores meteorológicos de todas las cadenas nacionales de televisión y de la FORTA y representantes de AEMET, ACOMET y profesores de distintos departamentos universitarios (À Punt)Primera mesa redonda. De izquierda a derecha Mónica López, Mercedes Martín, Jonathan Gómez Cantero, Andreu Escrivá, Jose Miguel Viñas y Tomás Molina. En el fondo y por videoconferencia Mario Picazo.

Fruto de todo lo expuesto fue la publicación de un documento denominado "Pacto de Valencia" impulsado por À Punt en el que se establecen una serie de criterios y propuestas para llevar adelante algunas de las conclusiones alcanzadas. El texto es el siguiente:

Por mi parte no puedo estar más de acuerdo con estas líneas de acción y reconocer la responsabilidad y determinación mostrada por los comunicadores para profundizar y mejorar en la comunicación del cambio climático en el marco de una visión global, integradora y equilibrada. Y a este respecto me parece muy interesante destacar el vivo debate suscitado entre los participantes sobre el equilibrio que debería conseguirse entre la pura transmisión de los datos y la atención a los impactos personales y sociales a que dan lugar. Y a hacerlo todo ello de la forma más cercana, comprensible y solidaria posible.

Ahora queda la cuestión de poner en marcha estas iniciativas de modo que en un próximo foro pudieran mostrarse ya algunos avances o resultados. Mi experiencia de algunas iniciativas parecidas en las que he participado no ha sido muy positiva porque ha faltado el apoyo necesario por parte de quienes podrían haberlo dado. Creo que una mayor implicación de los Ministerios para la Transición Ecológica y de Ciencia e Innovación, la colaboración de distintos departamentos universitarios (Física, Geografía, Planificación del Territorio o Psicología Social) o el soporte de algunas instituciones públicas o privadas sería necesaria. ¿Hay interés y disponibilidad para ello? Esperemos que esta vez sí.

1 de noviembre de 2022

Crisis climática... ¿Qué comunicación es la más motivadora?

25 de octubre de 2022

Dorsal anticiclónica, calor y sequedad una vez más

19 de octubre de 2022

Las lluvias torrenciales del 20 de octubre de 1982 , Tous y el primer complejo convectivo identificado en Europa

Si ayer recordaba en este blog las lluvias torrenciales del 17 al 19 de octubre de 1973 y las impresionantes inundaciones de Puerto Lumbreras, La Rábita o Albuñol, hoy toca hacerlo de las acaecidas ya desde la madrugada del 20 de octubre de 1982 -justo hace cuarenta años- que dieron lugar a la llamada "pantanada de Tous" y a las graves inundaciones en la Ribera valenciana del Júcar.

De forma distinta a las de 1973, sobre las que todavía quedaría mucho por investigar, estas precipitaciones torrenciales del 2020 han sido ampliamente estudiadas y debatidas y por tanto no voy a entrar en una nueva revisión del episodio. Pero si me parece interesante, o al menos curioso, recordar algunos detalles de los primeros trabajos que desarrollamos en el INM sobre aquella situación, y voy a recurrir para ello a algunos textos recogidos en mi libro Recuerdos del tiempo así como a imágenes de aquellos estudios.

|

| Una imagen de aquel trabajo: la topografía de 500 mb a las 00 UTC del día 20 de octubre de 1982 trazada por el maestro García Dana |